蒋耀纪念馆

逝世十周年纪念

不忘初心 ---- 纪念蒋耀逝世十周年

蒋乃群 蒋西群 蒋 群

今天,是父亲逝世十周年的纪念日。

在亲友们的热情帮助下,我们汇总并整理了近年来新发现的、与父亲蒋耀有关的资料和图片。还原历史,以示纪念:

1.1942年师生同框

1942年,中央大学农学院教职员和来访嘉宾合影,见图1。

图1 中央大学农学院教职员和嘉宾合影,金善宝(前排右三)、蒋耀(左一)

—— 1942年摄于重庆中央大学农学院

—— 1942年摄于重庆中央大学农学院

这是太老师金善宝和父亲的第一次师生同框。

1942年7月,父亲在中央大学农学院院长、恩师金善宝的培养下,在中央大学研究院农科研究所农艺学部研究生毕业,任助教。1943年8月升任讲师。此时,父亲已经将 “农机、农艺相融合”作为自己的研究方向,从此鞠躬尽瘁、奋斗一生。

2.1956年水稻插秧机问世

1956年3月,农业部农业机械管理总局在杭州召开全国水田农具工作座谈会和全国水稻插秧机试验座谈会。两个会议都是农业部农业机械管理总局局长李箐玉主持的。

全国水田农具工作座谈会代表合影见图2。

图2 全国水田农具工作座谈会代表合影,蒋耀(前排左十,红色箭头所指)

---- 1956年3月12日摄于杭州

---- 1956年3月12日摄于杭州

华东农业科学研究所向会议提供了一台南100型水稻插秧机。该机是水稻插秧机的雏形机,见图3。

图3 南100型水稻插秧机

会议的最后一天,南100型水稻插秧机下田演示。

在操作员的牵引下,插秧机转动起来。秧箱里的秧苗随即被机械爪一兜一兜地插进水面、插入土壤。随着机器行进,一束束排列整齐的秧苗形成一条绿色的风景线。首次见到秧苗能够被机器插进田里,令人终生难忘,观看演示的代表们都不约而同地鼓起掌来。

当年,父亲在华东农业科学研究所担任农具系主任、兼任水稻插秧机课题组负责人。

3.1963年师生再次同框

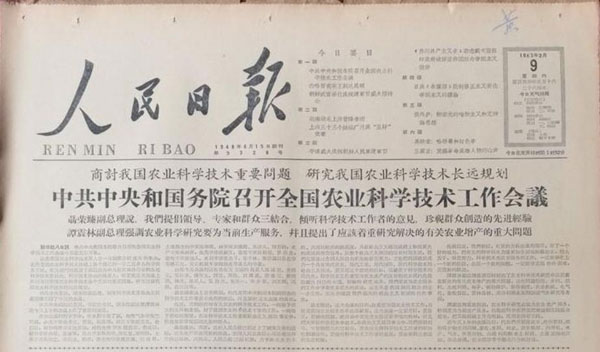

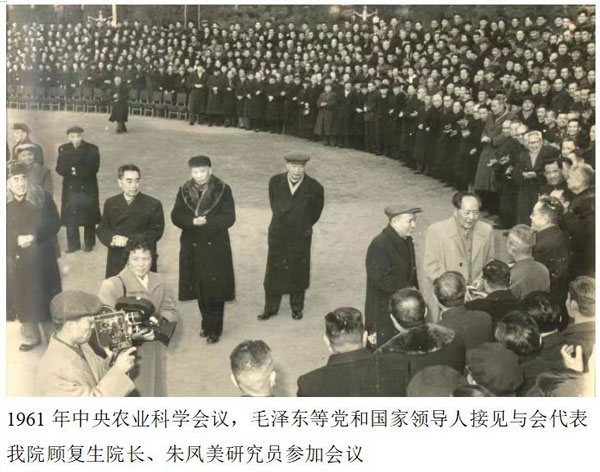

中共中央和国务院于1963年2月8日至3月31日在北京联合召开全国农业科学技术工作会议,见图4。

图4 1963年2月9日《人民日报》第一版

1200多位农业科学技术专家、党政有关部门负责人、各地科学和研究机关及高等院校负责人出席了会议。

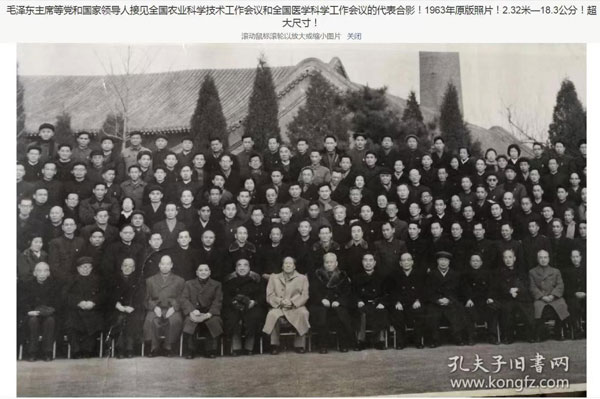

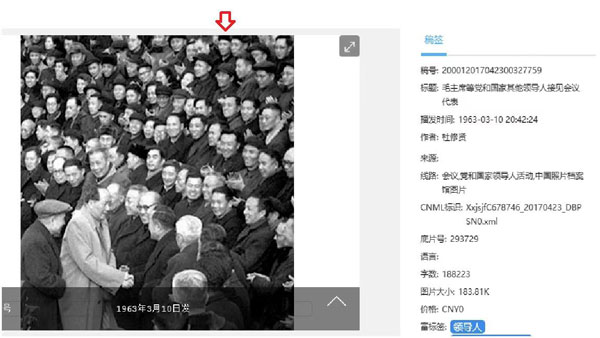

1963年3月10日,毛泽东主席等党和国家领导人在北京中南海接见了出席会议的代表,留下了超大尺寸黑白照片(以下简称《中南海合影第一号》)。

《中南海合影第一号》的截图之一见图5。

图5 《中南海合影第一号》截图之一

---- 1963年3月10日摄于北京中南海

全国农业科学技术工作会议召开之前,全国经历了1957年“反右”、1959年“反右倾”、1959至1962年的“三年自然灾害”和1962年召开的中共中央七千人大会。全国农业科学技术工作会议的召开史无前例,具有里程碑意义。会议之后,全国开展“四清”运动,国民经济进入“调整、充实、巩固、提高”阶段,全国人民的生活一天天好起来。

《中南海合影第一号》原版照片长2.32m,是2023年3月30日在《孔夫子旧书网》上偶然发现的,搜索使用的关键词是“1963年全国农业科学技术工作会议”。

该原版照片立即由农业农村部南京农业机械化研究所收藏并高清扫描,生成8张图片。图片逐一输入电脑,经放大和反复辨认,从中发现了父亲和多位前辈熟悉的身影!此时已经是2023年4月4日。也就是说,《中南海合影第一号》原版照片从北京拍摄到被南京有关单位收藏,过去了整整60年。

60年来,我们从来没有听说过有关《中南海合影第一号》原版照片的故事,说明当年该超大尺寸照片冲印的数量很少,以至于父亲和其他的前辈都没有见过,留下了不可弥补的遗憾。

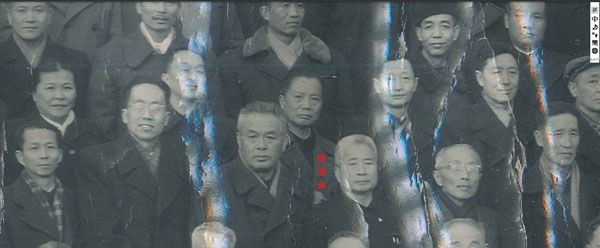

父亲和多位前辈在《中南海合影第一号》中的留影见图6。

图6 《中南海合影第一号》截图之二,其中

中国农业科学院代表:

金善宝(第一排左三、院长);

江苏省农业科学院代表:

何正礼(第二排右一、系主任、无党派民主人士)

梅籍芳(末排右一、系主任、九三学社南京分社常委)

孙颔(末排右三、副院长)

傅胜发(末排右五、系主任)

周拾禄(倒数第二排右二,原中央农业实验所所长、原华东

农业科学研究所所长、九三学社社员、摘帽右派分子)

顾复生院长也参加了接见和合影;

南京农业机械化研究所代表:

蒋耀(倒数第二排右四,原华东农业科学研究所系主任、

九三学社社员、摘帽右派分子)

钱浩声也参加了接见和合影,见图7。

(以上各位代表1963年的职务和政治面貌为不完全统计,仅供参考)

(以上各位代表1963年的职务和政治面貌为不完全统计,仅供参考)

图7 《中南海合影第一号》截图之三,钱浩声居中、胸部红色姓名标注

在《中南海合影第一号》合影之后,毛主席起身与代表亲切握手。摄影师抓拍到《中南海合影第二号》,见图8。

图8 《中南海合影第二号》,蒋耀位于末排右四(红色箭头所指)

《中南海合影第二号》原版照片于1963年3月10日由杜修贤老师拍摄,新华社从北京邮寄到南京,父亲曾经向家人展示并珍藏。后来,该原版照片在“文化大革命”中被抄家人员拿走,一直没有归还。

笔者于2014年在百度上搜索并下载过带有新华社(XINHUA)水印的《中南海合影第二号》,后来该图片在百度上又找不到了。笔者心有不甘,一直在图书馆、档案馆中寻寻觅觅。最终有幸联系到北京中国图片社张彦老师,在2023年3月28日收到了存档的《中南海合影第二号》复制件。在失而复得的这张图片中,父亲和毛泽东主席同框,非常珍贵。

《中南海合影第二号》合影之后,毛主席继续和其他代表亲切交谈,摄影师再次抓拍到《中南海合影第三号》,见图9。

图9 《中南海合影第三号》,蒋耀位于倒数第二排右二

《中南海合影第三号》图片来源于2011年出版的江苏省农业科学院80周年纪念册《跨越世纪的神农伟业》。

在纪念册出版十年以后的2022年,开始学习并见到其中的《中南海合影第三号》图片的那一刻,笔者立刻眼睛睁大、心跳加快,因为:

---- 毛泽东主席身穿浅色西装大衣,和笔者记忆中的《中南海合影第二号》毛主席的着装完全一样,两张图片在视觉上产生了强烈的共鸣!

---- 群众代表的阵容和笑容与《中南海合影第二号》极为相似,其中最为明显的是位于第一排、重复出现在毛主席身后的一位“高个子”。他的头发花白、脸形瘦长,身穿灰色西装大衣,不仅身高超过其他代表一头,而且发白的围巾围绕着整个颈部、与众不同!

---- 以站在第一排的这位高个子代表作为定位,在加倍放大、再放大的电脑屏幕上,可以准确无误地发现位于第六排的父亲,以及他身旁的代表朦胧的身影!见图9_副本。

图9_副本 《中南海合影第三号》,蒋耀位于红色箭头所指

非常明显,《中南海合影第二号》拍摄的是近景,《中南海合影第三号》拍摄的是远景。在《中南海合影第三号》中,摄影师将宏大的场面和重要的人物全部浓缩到一张底片上,捕捉到最精彩的瞬间,充分表达了强烈的创作情感、创作意图和高超的摄影技术。

在《中南海合影第三号》中,父亲不仅和毛泽东、刘少奇、周恩来,还和朱德、邓小平、聂荣臻等国家领导人同框,更加珍贵。遗憾的是这张图片的原版照片尚未找到。张彦老师说,该图片也没有被中国图片社存档。

更加遗憾的是,江苏省农业科学院80周年纪念册《跨越世纪的神农伟业》出版于2011年。当年父亲98岁,身体健朗,在深圳安度晚年。如果信息到位,父亲完全能够亲眼见到《中南海合影第三号》,唤醒历史的记忆。

作为重要的历史文献,《中南海合影第三号》原版照片一定在某单位存档。之所以暂时找不到,只不过是“暂不公开”。期待有朝一日,通过中国农业科学院按程序申请,可以永久收藏。

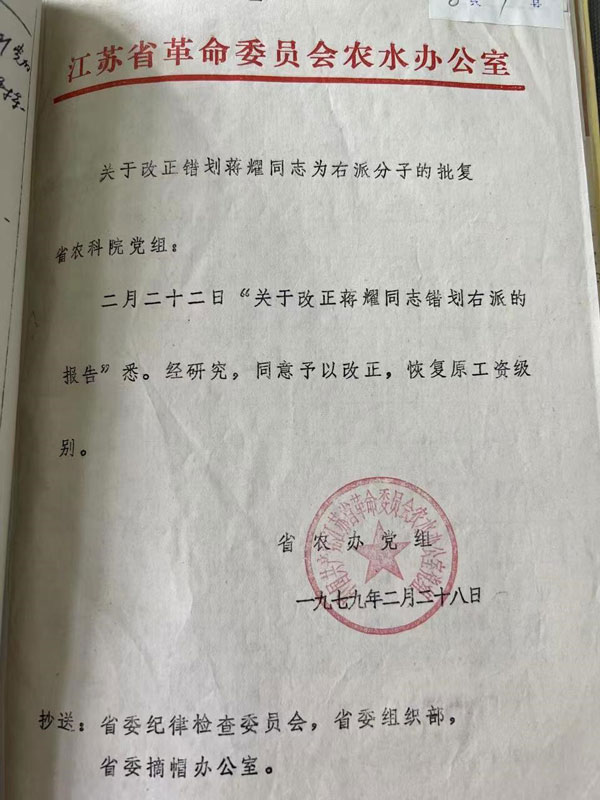

4.1979年改正错划右派分子

1978年12月18—22日,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京举行。

全会冲破长期“左”的错误和严重束缚,彻底否定“两个凡是”的错误方针,高度评价关于真理标准问题的讨论,重新确立了党的实事求是的思想路线。全会停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,决定将全党的工作重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上,提出了改革开放的任务。......全会增选了中央领导机构成员,邓小平实际上成为党的中央领导集体的核心。

1979年2月28日,江苏省革命委员会农办党组下达《关于改正错划蒋耀同志为右派分子的批复》,见图10。

图10 《关于改正错划蒋耀同志为右派分子的批复》

《批复》终结了父亲从1957年开始,遭受了22年的不公。之后,又经过了44年,经过查档,在2023年才得以见到《批复》的图片。

5.1983年母亲唐秀娟逝世

在被错划为右派分子的 22年里,系主任撤职、取消论文署名权、禁止发表新论文、行政降级、劳动改造、继续水稻插秧机设计研究,以及筹建农业部南京农业机械化研究所等等都难不倒父亲。为了支持父亲的工作,母亲卖掉钻石结婚戒指,只为买一辆自行车给父亲上下班代步。全家老小、事无巨细,多是母亲一肩挑。

与父亲相比,母亲遭受了更大的不幸。从1950年代开始,母亲的个人档案中就一直保存着被人诬告为“中统特务”的信件,属于单位内控人员。她一直困惑:为什么自己的行政级别长期上不去,还老是被当作运动对象?“文化大革命”运动一开始,母亲就早早地被关进“牛棚”、接受批斗。工资停发,只发生活费。虽然“文化大革命”时期详尽的档案调查最终还了母亲清白,但是长期的心理压抑和郁闷让她罹患了癌症。

令人欣慰的是,母亲在有生之年,不仅带病代表江苏省农业科学院出席全国会议,还享受研究员的疗养待遇。母亲还亲眼见到父亲被错划右派分子的问题改正了,水稻插秧机研发成功、获得国家科技发明三等奖;1983年1月,父亲不仅成为光荣的共产党员,还获得江苏省劳动模范称号。还有,1983年3月,乃群在南京汽车制造厂党委书记、恩师顾尧天的推荐下,开始担任南京汽车制造厂仪表分厂厂长。

1983年9月29日,母亲癌症复发、医治无效,在睡梦中安详离世。享年69岁。

1983年10月,送别母亲的部分亲属见图11。

图11 为母亲送别的部分亲属,

后排左起:蒋耀、唐宝乾、周裕如、金钟、蒋西群

前排左起:蒋乃群、徐磊、唐志刚

---- 1983年10月摄于江苏省农业科学院家属楼

母亲永远不知道的是,一年以后的1984年3月,乃群将公派赴香港、走进大学的校门;1986年将参加中国汽车工业公司展团到美国亚特兰大参展;之后又将参与依维柯(IVECO)汽车技术引进,作为南京汽车制造厂三人工作小组成员之一、长驻意大利。1987年,孙女蒋悦茜不仅能够入读北京国际关系学院,还紧跟爷爷的脚步、成为年轻的共产党员。

谁都不曾想到的是,图11中的徐磊(父亲的长外孙)和唐志刚(小舅舅唐宝乾的长孙)

几年以后会先后入读深圳大学,成为校友。

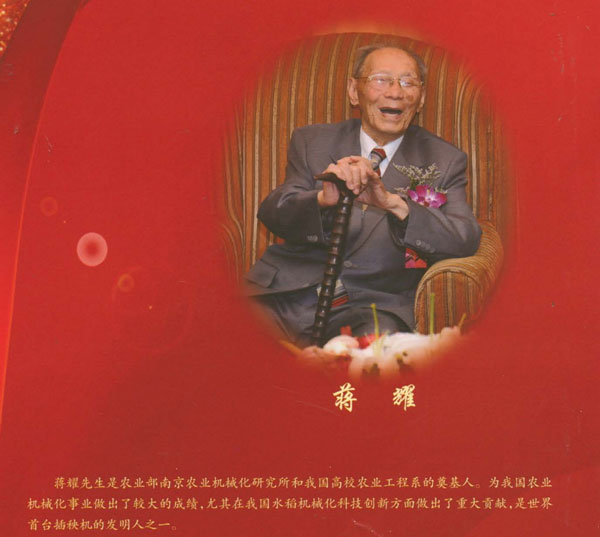

6.2012年农机泰斗的百岁华诞

2023年11月登录中国农业科学院网站,人才动态栏目展示2012年在深圳举行了《蒋耀百岁华诞祝寿会》,在父亲的姓名前冠以“农机泰斗”的称号,见图12。

图12 中国农业科学院网站人才动态网页截屏(红色方框为笔者添加)

中国农业科学院网站详细报道下属单位南京农业机械化研究所2012年4月28日在深圳举行《蒋耀百岁华诞祝寿会》,其中发表了两幅图片,见图13和14。

图13 蒋耀百岁华诞留影

图14 《蒋耀百岁华诞祝寿会》与会领导、嘉宾与蒋耀及其家属合影

前排:曹曙明(左一、农业农村部南京农业机械化研究所党委书记)、

汪懋华(左七、中国工程院院士)、蒋耀(左八、双手扶拐杖)、

薛亮(左九、中国农业科学院党组书记)

易中懿(右一、农业农村部南京农业机械化研究所所长)

---- 2012年4月28日摄于深圳东方银座酒店

汪懋华(左七、中国工程院院士)、蒋耀(左八、双手扶拐杖)、

薛亮(左九、中国农业科学院党组书记)

易中懿(右一、农业农村部南京农业机械化研究所所长)

---- 2012年4月28日摄于深圳东方银座酒店

值得再提的是,图14刊登在南京农业机械化研究所退休一支部《支部生活》期刊2012年9月第1期/总第15期封底。关于农机泰斗的冠名,最早见于该期期刊第1页退休一支部50位老同志的祝福:“我国农机事业泰斗,蒋耀先生百岁华诞”。

该期期刊第10页还刊登了1986年10月31日,父亲代表农业部南京农业机械化研究所向恩师汇报工作的留影,见图15。

图15 中国农业科学院院长金善宝(前排右二)和蒋耀(前排右三)

---- 1986年10月31日摄于南京江苏省农业科学院学术楼

2023年,在南京农业大学高俊老师的热情帮助下,笔者和太老师的女儿金作怡老师建立联系,还将图15发到北京,共同把父辈的友谊持续到永远。

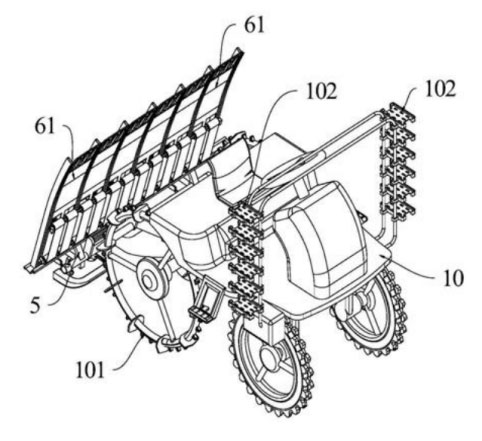

7.2021年《一种大苗水稻插秧机》发明专利

2023年5月16日,北京专利咨询中心发来《一种大苗水稻插秧机》发明专利说明书,专利号202010999275.6,专利权人农业农村部南京农业机械化研究所,发明人祁兵、张文毅、刘宏俊、严伟、纪要、李坤,申请日为2020年9月22日。

发明专利说明书的首页和结构图,见图16。

图16 《一种大苗水稻插秧机》发明专利说明书首页和结构图

从1950年代国家立项开始,原华东农业科学研究所、现南京农业机械化研究所牵头的

水稻插秧机课题历经全国会战、海南试验、批量生产、国礼赠送和全国推广,时间跨度30年;然后继续深耕40年,成功完成《一种大苗水稻插秧机》发明专利申请并获得授权。

《一种大苗水稻插秧机》的发明专利为水稻插秧机的知识产权保护画出浓墨重彩的一笔。为此,我们对做出卓越成绩的祁兵、张文毅、刘宏俊、严伟、纪要、李坤工程师团队致以崇高的敬意和衷心的感谢!

南京农业机械化研究所成功研发水稻插秧机发明专利并获得授权,不仅走出了一条独具特色的创新之路,也是对父亲最好的纪念。

---- 第四稿,2024年3月20日于深圳

友情链接