蒋耀纪念馆

逝世十周年纪念

农机、农艺相融合 ---- 蒋耀逝世八周年纪念之二

蒋乃群

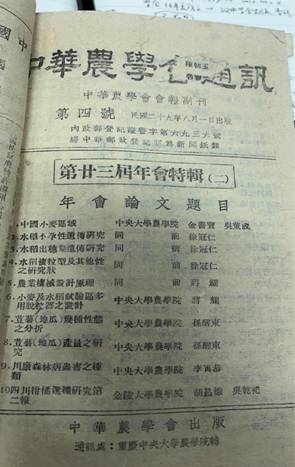

今年七月,偶然在《中华农学会通讯》第四号的首页,发现了父亲蒋耀的名字,见图1。

图1 《中华农学会通讯》中华农学会会报副刊第四号首页,1940年8月

我在中华农学会(当时中国最有影响力的农业学术团体)第二十三届年会论文题目中发现了父亲的两篇论文的题目:5.农业机械设计原理,6.小麦及水稻试验区多用脱粒器设计。虽然论文全文暂时还没有找到,但论文题目就足以证明,1940年之前,“农机、农艺相融合”就已经成为父亲的研究方向,然后鞠躬尽瘁、奋斗一生。

除了上述两篇未能找到的论文外,还发现了父亲在1938年在《科学世界》期刊上发表的论文《种子是怎样清洁的》《农具之选材问题》,1942年《现代农民》之《农家用盆桶之改良》,1944年《国立中央大学农业经济集刊》之《我国战后农业机械化问题》,1946年《中农月刊》之《计算农业机械田间工作效率的新公式》《农业能赶得上机械世纪吗?》。

在年会论文题目中,我又发现了一个熟悉的名字,他就是父亲晚年常常念叨的恩师、我的太老师金善宝!作为第一署名人,他的论文《中国小麦区域》是论文集的首篇。当年,太老师是国内有名的农学家、小麦专家,父亲是太老师的助教。父亲曾告诉我,走进大学以后,他不仅跟随恩师攻读农艺,还能在恩师的支持和帮助下边当农艺助教,边读农业机械研究生。农学会年会上,父亲不仅能够发表农业机械方面的论文,还能和恩师的农学论文“同框”,非常难得,弥足珍贵。

1942年7月,父亲在中央大学研究院农科研究所农艺学部研究生毕业后,仍继续在中央大学农学院任助教,1943年8月升任讲师。下图是1942年他与中央大学农学院同事们的合影,其中就有太老师,见图2。在太老师的传记《金善宝》一书中,父亲作为学生回忆了自己的成就,有这样的片段:“农机具设计方面:1. 机动去稗籽、稻谷机。1943年,米厂用以从碾成的白米中除去稗籽与稻谷,提高食米净度。

图2 1942年金善宝(右五)、蒋耀(左一)摄于重庆中央大学农学院

1947年8月,父亲赴美,攻读艾奥瓦州立大学农业工程硕士,1949年2月毕业后回国。新中国成立以后,由于党和政府重视农业机械化,父亲开始参加全国水稻插秧机会战并担任设计组负责人,开始了农机、农艺相融合的实践。

1957年反右运动席卷全国,父亲遭受不公对待、受尽冷眼和歧视时,从太老师那里获得的永远是鞭策和鼓励。父亲没有消沉,而是一如既往,“咬定青山不放松”。

改革开放以后,父亲的右派问题改正了,由父亲牵头设计研究的东风-2S型机动水稻插秧机获得大面积推广,终结了我国延续千年的人力插秧,1978年获全国科学技术大会奖,1981年5月获国家技术发明三等奖。其后的日本水稻插秧机、以及其他的水稻插秧机都是在东风-2S的基础上发展、改进而成的。

1986年,太老师以中国科学院院士、中国农业科学院院长的身份南下视察,听取江苏省工作汇报,见图3。此时正是“风雨过后见彩虹”,太老师无比欣慰,父亲百感交集,师生之间有着千言万语、永远说不完。

图3 1986年10月31日,金善宝(一排右二)和蒋耀(一排右三)

在江苏省农业科学院学术楼

还有,水稻插秧机能够在父亲这一代人的手里问世,不仅仅归功于业界前辈的开拓和培养,还要归功于我的爷爷蒋赛坤身体力行,为农机、农艺相融合做出了榜样。

上世纪初的江苏宜兴,水田成片、河网纵横,却不通公路、少有桥梁。农家普遍自备农船,用于交通和捞水草积肥。农忙时,爷爷擅长种稻。农闲时,爷爷用心造船。农船不大,可以摇撸慢行、也可以扬帆远航。当年爷爷打造的农船以轻快著称,闻名乡里。在爷爷的熏陶下,年少的父亲不仅会放牛,也是爷爷造船的好帮手。父亲晚年,还按照回忆将爷爷设计的农船绘制成图纸,纪念到永远。

作为小辈和外行,以上的文字仅仅来自笔者的所听所闻,还请前辈和专家们不吝指正。

参考文献

[1]青梅煮酒.我国农业工程学科的创建与发展.

链接 https://zhuanlan.zhihu.com/p/30445900

[2]郑燮(郑板桥).竹石.

链接 https://baike.baidu.com/item/%E7%AB%B9%E7%9F%B3/276?fr=aladdin

[3] Leisure_75.中国第1台插秧机的出现时间?

链接 https://zhidao.baidu.com/question/1053410764485171659.html

[4] 农业部南京农业机械化研究所退休一支部.[J].支部生活,2012,(第1期)

(第三稿,2022年8月14日)

友情链接